»Du bist Snake Plissken, hab ich Recht?« - »Der war ich mal.« - »Ich dachte du wärst größer. Aber was machst du hier?« - »Sterben.« - Immerhin knapp 15 Jahre dauerte es bis John Carpenter seine zuliebst gewünschte Fortsetzung seines Klassiker »Escape from New York« realisieren konnte oder diesen viel mehr wiederholen durfte - obgleich dieser statt erfolgreichen Vorgänger ein Kassenflop wurde - dank der Hilfe eines engagierten Kurt Russells, der sich dieser Zeit sogar ziemlich gut schlug im Filmgeschäft, nach dem Motto jetzt oder nie. Vielleicht hätte man es auch beim letzteren belassen sollen, wobei ich zugeben muss: Eigentlich habe ich rein formal gar nichts gegen Carpenters »Escape from L.A.« aus dem Jahe 1996 und irgendwie mag ich auf eine seltsame oder diffuse Weise auch diesen Streifen (noch) irgendwie. Zumindest im Vergleich dazu, was Carpenter danach drehte oder viel mehr produzierte.

Auch wenn hierbei sogar schon solche Tendenze zu späteren Werken erkennbar werden. Denn man denkt manchmal auch schon (wenn man den Film von außen betrachtet) an Carpenters Untergang »Ghost of Mars« (2001), was rein bei der spärlichen Ansicht des Settings und des Designs schon daraus schließen lässt, dass Carpenter sich dafür scheinbar schon übt. Es scheint mir so als würden Carpenter große Budgets und Hollywood einfach nicht stehen. Das ist ein futuristisches Design, zugemüllt und mit hässlich-biederen Blechwänden, dennoch einiges hat Carpenters »Escape from L.A.« dem späteren Werk doch noch voraus.

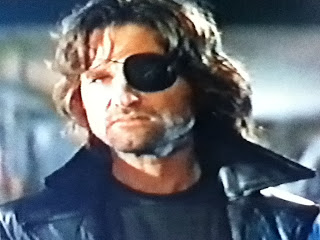

In aller erster Linie einen charismatisch, kantigen Kurt Russell als Antiheld Snake Plissken. Es ist Russell, der mit seinem mürrischen Spiel und seinem sichtlichen Spaß an der Rolle, hierbei Freude verbreitet. Plissken schreitet wieder zynisch ein. Natürlich nur zum Selbstzweck. Während Carpenter die nächste Stufe seiner damaligen Handlung einleitet, oder einfach nur ableitet: Wo es einst der Präsident war, ist es dieses Mal die rebellische Präsidententochter, die gerettet werden soll und die konträr zu ihrem Vater als junge Idealistin gezeichnet wird, derweil der Präsident sich bei Carpenter immer mehr als scheinheiliger und korrupter Feigling (ansehnlich gemimt von Cliff Robertson) entpuppt. Wahrscheinlich Carpenters Blick auf die Repulikane. Plissken soll dabei eine Black Box besorgen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten im Jahre 2013.

Recht passend dazu auch der Einsatz von Carpenters - wie immer - dominanten Stereotypen. Die passen in dieses Konzept irgendwie rein, wenngleich ihre Einführung miserabel sein mag. So setzt Carpenter logischerweise auch die Dystopie seiner Arbeit fort. Hierbei mit recht simpel konstruierter und bemüht-plumper Gesellschaftskritik, nicht nur am totalitären System beziehungsweise der Diktatur, sondern auch am Klassensystem. So hat sich nun auch im abgeschirmten L.A. ein eigener Staat gebildet: Prostitution, Verbrechen, moralischer Verfall und das scheinbar eigene Regelsystem: Es gibt Keine. Dafür gibt es apokalyptische Ambitionen. Hingegen gerade Carpenters Lieblingsmotiv der Isolation schimmert hierbei (trotz des eigentlichen Eifers) nur selten durch, sodass auch die damalig soghaft-düstere Atmosphäre des vorherigen Film zu größten Teil abhanden gekommen ist. Wobei dafür Carpenters »Escape from L.A.« ganz andere Qualitäten aufzeigt. So ist nicht zu leugnen, dass anhand von Carpenters visueller Gestaltung, besonders betont durch das unausgegorene CGI, sich etwaige Trash-Qualitäten nicht leugnen lassen. Was nur noch von seinem kantigen Hauptcharakter und dessen trockenen Humor unterstrichen wird, wie auch durch einige One-Liner. Dazu steht noch der interessante Mix der nahezu paradoxen Bildersprache zwischen dreckigen Kitsch, Trash, purem Müll, Verweseung, Apokalypse und Westernversatzstücken. Visuell hat das zumindest schon markante Züge. Was dabei noch im besonderen auffällt, ist Carpenters Pioniergeist, die Integration von Westernelementen wie auch Zitaten, Das führt uns vielleicht zum Kern, denn im wesentlichen ist dieser Film wie viele Werke von Carpenter nichts anderes als eine Hommage. Hierbei ist es wohl eine an den Western, was auch angedeutet wird durch Carpenters eigenhändig komponierten Score, der zwar vergänglicher als jener des Originals ist (mag er auch noch so sehr daran erinnern). Auch das aus dem Film herauszufiltern, besitzt irgendwie doch einen Unterhaltungswert.

Vielleicht kann ich Carpenter für dieses Werk auch einfach nicht böse sein. Es hat seine Fehler und es hat seine Schwächen. Es hat ein ungereimtes Setting und eine zumindest (um dies positiv zu verwerten) unangepasste Regie, die durch dieses apokalyptische Szenario schlendert. Dazu gibt es noch groteske Ideen und Anleihen wie mit Gladiatorenkämpfen in Footballstadien, Basketball und dem Wurf dahinter, das zu einem Spiel um Leben und Tod wird. Wunderbar absurd und ironisch werden barbarische Spiele von Carpenter kommentiert (»Süßer, das ist ja krank?!« - »Sicher, darum geht´s ja.«) und dann diese im Grunde herrlichen Nebenfiguren, ob ein schleimiger Steve Buscemi, eine transsexuelle Pam Grier, ein abgedrehter Peter Fonda (eine Verbeugnung vor Robert Duvall und seiner Figur des Colonel Kilgore?), irgendwo dazwischen Bruce Campell und Bösewicht Chervo Jones als Carpenters eigener Ché, das sind schon verrückte Figuren, die Carpenter hier in seinen Film hineinspringen lässt. Dazu gibt es ein brennendes Hollywood als Carpenters hintersinnige Rache an der Traumfabrik. Oder eben Carpenters Antwort auf die Politik: Es gibt kein gutes System. Was da noch fehlt? Die großen Explosionen? Die Folgen dann im großen Angriff am Ende. Der so chaotisch ist wie eigentlich schon Carpenters gesamter Film, der so konfus wie unterhaltsam anzusehen ist, gesetzlos wie sein Snake Plissken. Carpenter ist hier irgendwo zwischen Macht und Moral und dirigiert dieses Werk planlos vor sich her. Für Carpenter bedeutet Zukunft Restauration, zumindest ein Ansatz davon. Und all das verdeckt die Tatsache, dass Carpenter hierbei gar nichts zu erzählen hatte. So trashig und teils unterhaltsam sein Film sein mag, so inhaltslos ist er auch. Aber nur als letzte Anmerkung dazu: Er hat schlechtere gemacht.

5.0 / 10

Autor: Hoffman